|

サイト内検索 powered by Google

|

|

サイト内検索 powered by Google

|

|

|

|||

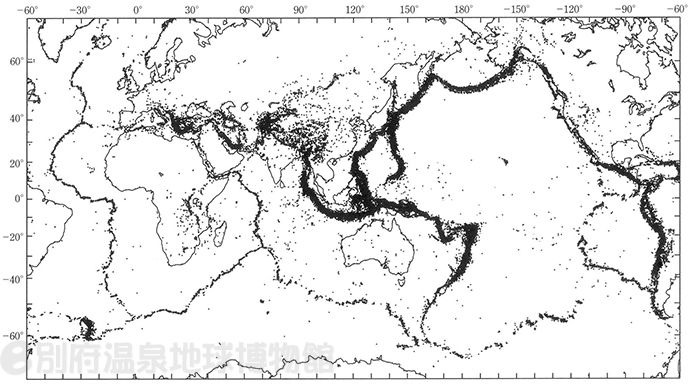

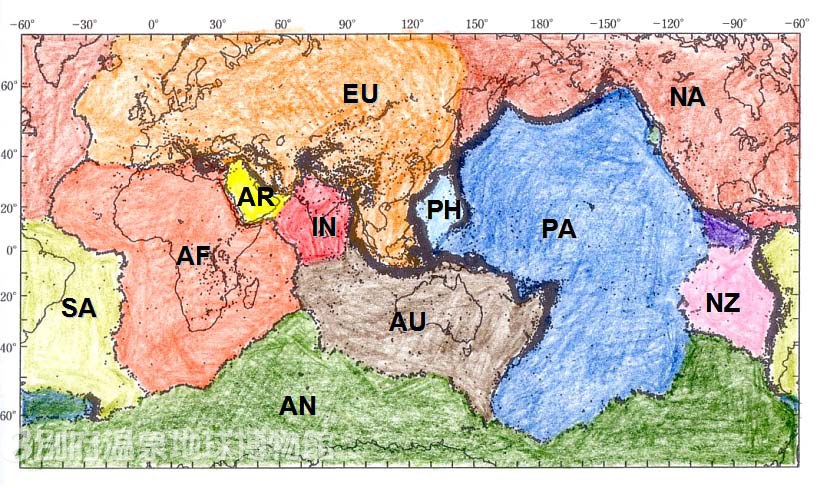

付図1 世界の浅発地震分布図(1991~2010). マグニチュード4以上,深さ100km以下.  付図2 プレート分布図 AF: アフリカプレート, AN: 南極プレート, AR: アラビアプレート, AU: オーストラリアプレート, EU: ユーラシアプレート, IN: インドプレート, NA: 北アメリカプレート, NZ: ナスカプレート, PA: 太平洋プレート, PH: フィリピン海プレート, SA: 南アメリカプレート. なお、プレートをより細かく分割する見解も提示されている。たとえば、東北日本・オホーツク海・カムチャツカ半島が属する範囲は、北アメリカプレートとは別の独立したプレートとして、オホーツクプレートと呼ばれることがある。 |

海洋底の発散境界では、離れていくプレート間の隙間を埋めるように、下方から高温の岩流圏物質(マントル物質)が上昇してくるので、新しい海洋底が作られ、長大な高まりが生じます。代表的なのが大西洋の中央を北極域から南極域まで連なる高まりで、大西洋中央海嶺と呼ばれています。その頂きが海面上に露出したのが、火山島のアイスランドです。また、太平洋プレートの東端境界の高まりは、東太平洋海嶺(または東太平洋海膨)と名付けられています。

収束境界では、二つのプレートが衝突して盛り上がったり、一方のプレートが他方のプレートの下に沈み込みます。世界の屋根「ヒマラヤ山脈」は、インドプレートとユーラシアプレートの衝突によって形成されました。これに対し、環太平洋地帯では、海洋底を作っているプレートが大陸のプレートの下に沈み込んでいます。すなわち、海洋底が消滅しています。このような地帯は沈み込み帯と呼ばれています。我われが住んでいる日本列島一帯は、代表的な沈み込み帯です。

付図2に示されているように、日本列島近辺には4つのプレートが存在します。これらのうち、西南日本が属するユーラシアプレート(EU)と東北日本が属する北アメリカプレート(NA)は大陸プレートで、太平洋プレート(PA)とフィリピン海プレート(PH)は海洋プレートです。

仮にEUが静止しているとしますと、PHは、北北西向きに移動してEUに接近し、その下に沈み込んでいます。その沈み込み口が「南海トラフ」および「琉球海溝(南西諸島海溝)」です。他方PAは、西北西向きに移動し、NAおよびPHの下に沈み込んでいます。NA下方への沈み込み口が「日本海溝」と北方の「千島カムチャツカ海溝」、PH下方への沈み込み口が「伊豆小笠原海溝」と南方の「マリアナ海溝」です。

2つの海洋プレートは1年間に数cmの速さで動いていますので(PAの速度の方が大きい)、プレート境界部には大きなストレスが溜まりますし、押される側の大陸プレートにもストレスが溜まります。そして耐えきれなくなると、岩板が跳ね返ったり、壊れたりします。すなわち地震が発生します。また、沈み込むプレートもストレスを受けますから、プレート内部でも地震が発生します。日本列島域で地震が多発するのは、このためです。

さて、日本付近の海洋プレートは、長い期間にわたって、低温の海洋深層水と接触していましたから、沈み込むプレートも低温のはずです。その証拠の一つとして、300kmあるいはそれより深所で地震(深発地震)が発生することが挙げられます。それにもかかわらず、沈み込み帯では火山が活動し(すなわち、岩石が溶けてマグマが発生している)、熱水活動(温泉)も活発です。この不思議さについては、本バーチャル博物館のアーカイブス(Archibes)の「大分県の温泉(10)」の「9.地球的視野からみた大分県の火山性温泉(あとがきに換えて)」を参照してください。沈み込み帯におけるマグマ発生の詳細は、たとえば「巽(1995)」に書かれています。